L'Enceinte de Philippe-Auguste Suite

Sans cliquer, passez simplement la souris sur les mots soulignés

2- Longue portion rue Charlemagne!

6- La Tour de Nesle et le Pont-Neuf !

7- Les restes d'une tour rue du Louvre !

8- Plaque de la Porte St Jacques !

- La construction de l'enceinte se place dans le contexte des luttes entre Philippe Auguste et la dynastie anglaise des Plantagenêt. Afin de protéger Paris, le roi français, avant de partir pour la troisième croisade, ordonna la construction d'une muraille de pierre afin de protéger la capitale en son absence.

- La rive droite fut fortifiée de 1190 à 1209 et la rive gauche de 1200 à 1215. Le délai séparant la construction de l'enceinte sur les deux rives de la Seine avait pour origine des raisons stratégiques ; le duché de Normandie étant alors aux mains des Plantagenêts, l'attaque serait venue plus probablement du nord-ouest. Philippe Auguste décida la construction de la forteresse du Louvre afin de renforcer la défense de la ville face à une attaque remontant la Seine.

- La rive gauche étant moins urbanisée et moins exposée fut considérée comme moins prioritaire.

Evolution : Malgré la construction au XIVe siècle de l'enceinte de Charles V englobant celle de Philippe Auguste sur la rive droite, cette dernière ne fut pas démolie. En 1434, celle-ci était encore considérée « moult fors et espes que on y menroit bien une charrette dessus » (si solide et épais qu'une charrette pourrait rouler dessus).

- Cependant, l'enceinte de Charles V ne concernait que la rive droite. La rive gauche, toujours bien moins peuplée, dut se contenter de la vieille enceinte de Philippe Auguste jusqu'au XVIème siècle. Il fut toutefois décidé d'adapter le mur aux nouvelles techniques de siège. Ces modifications consistèrent en:

<- Le creusement d'un large fossé au-devant du mur et l'utilisation de ses déblais en arrière du mur, afin de le renforcer ;

<- Le creusement d'un arrière-fossé qui fusionnait avec le fossé principal sur certaines sections du mur ;

<- L'inondation des parties situées au même niveau que la Seine. L'eau des crues étant maintenues dans les fossés à l'aide d'écluses situées au niveau des berges du fleuve ;

<- La suppression des créneaux des tours remplacés par un toit conique ;

<- Le renforcement des portes par l'érection d'une barbacane possédant une herse, un pont dormant et un pont-levis ;

<- Le long de certaines parties du mur, un chemin de ronde intérieur fut construit côté ville pour faciliter la circulation de l'artillerie.

Disparition : Sur la rive droite, François 1er fit démolir en 1533 les portes et autorisa la location des terrains de l'enceinte sans pour autant en autoriser la démolition. À partir de la seconde moitié du XVIème siècle, ces terrains furent vendus à des particuliers, causant bien souvent le démantèlement de larges portions de la muraille. Le mur Rive gauche suivit le même chemin sous Henri IV ; en 1590, il fut préféré de creuser des fossés au-delà des faubourgs de la ville plutôt que moderniser à nouveau l'enceinte.

- Les fossés à proximité de la Seine servant d'égouts à ciel ouvert et posant des problèmes de salubrité, il fut décidé au XVIIème siècle de les remplacer par des galeries couvertes avant leur remblaiement. Les dernières portes subsistantes, inadaptées à une circulation sans cesse croissante, furent rasées dans les années 1680 de sorte que l'enceinte devint totalement invisible.

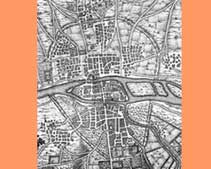

Construction de l'enceinte : L'enceinte de Philippe Auguste englobait un espace de 253 hectares et était d'une longueur de 2 500 mètres sur la rive gauche et 2 600 sur la rive droite. À l'ouest, point le plus faible de sa défense contre les rois d'Angleterre et ducs de Normandie, à proximité du fleuve, Philippe Auguste fait construire une forteresse composée d'un donjon fortifié et de dix tours de défense et entourée d'un fossé : le Louvre. D'après des estimations faisant suite à l'étude de documents d'époque, la construction de l'ouvrage coûta un peu plus de 14 000 livres sur approximativement 20 ans que dura la construction. Cette somme représente environ 12 % des revenus annuels du roi vers 1200.

Le mur : Le rempart mesurait de six à huit mètres de hauteur, voire neuf en comptant le parapet, pour une épaisseur de trois mètres à la base. Composée de deux parois murales de moyen appareil entre lesquelles on avait introduit des pierres et du mortier pour la renforcer, la muraille possédait un chemin de ronde d'environ deux mètres et des créneaux. On y accédait par des échelles adossées au mur ou par les escaliers des portes.

- Il était flanqué de 77 tours semi-cylindriques (ne débordant pas vers l'intérieur de la ville et intégrées à la courtine) tous les 60 mètres (39 sur la rive droite, 38 sur la rive gauche). Elles avaient un diamètre de 6 mètres environ en incluant les murs épais d'un mètre. Leur hauteur atteignait une quinzaine de mètres. Leur base était voûtée mais les niveaux supérieurs semblent avoir possédé un sol composé de planches.

Quatre fortes tours de 25 mètres de haut et 10 mètres de diamètre situées à la jonction de l'enceinte avec la Seine permettaient de contrôler la navigation fluviale. De fortes chaines étaient tirées entre ces tours afin de bloquer tout accès par voie d'eau en cas de troubles.

À l'ouest : La Tour du coin, rive droite, tout près du Louvre (quai François-Mitterrand) ;

La Tour de Nesle, rive gauche (quai de Conti).

À l'est : La Tour Barbeau, rive droite (quai des Célestins) ;

La Tournelle, rive gauche (quai de la Tournelle).

Les portes : Quinze grandes portes ouvraient sur les routes menant aux principales villes du royaume. Dans leur état primitif, celles-ci étaient de facture identique, avec porte ogivale bloquée par deux vantaux de bois et encadrée par deux tours de 15 mètres de hauteur et 8 mètres de diamètre. À l'intérieur des portes deux herses venaient compléter ce dispositif.

Les poternes n'étaient généralement que de simples ouvertures à travers du mur, généralement murées en cas de menace (de même que les portes les moins fréquentées ou difficiles à défendre). Cependant, certaines furent dotées d'un dispositif de défense.